在多洛雷斯·图尔基的文章《在努拉吉文明中的孵化》中写道:

<<哲学家菲利波在公元6世纪写道:“一些作家传下来的说法是,某些受到疾病折磨的人会远行,前往萨丁岛的(英雄)坟墓,得到治愈;因此,他们会躺下睡觉持续五天,之后醒来时,他们相信自己醒来的时刻与躺在英雄旁边时是一样的。”>> 当代于菲洛波努斯的塞姆普利奇奥在评论亚里士多德的同一段落时,添加了一个重要细节:“直到亚里士多德的时代,人们认为赫拉克勒斯与特斯皮乌斯的女儿们所生的九个男孩的身体保持不腐和完好,似乎处于一种睡眠状态。”

当代于菲洛波努斯的塞姆普利奇奥在评论亚里士多德的同一段落时,添加了一个重要细节:“直到亚里士多德的时代,人们认为赫拉克勒斯与特斯皮乌斯的女儿们所生的九个男孩的身体保持不腐和完好,似乎处于一种睡眠状态。” “因此,这些是(被尊崇的)在撒丁岛的英雄。”从这一段文字中,可以清楚地看出这些尸体是被防腐的;但为了使这些英雄保持完整和不腐烂,他们不仅必须位于寺庙内,这一点已经由特土良提供给我们,而且还必须受到保护。各种学者假设这些英雄被放置在巨人的墓中,孵化则发生在这些墓的外廊中。

“因此,这些是(被尊崇的)在撒丁岛的英雄。”从这一段文字中,可以清楚地看出这些尸体是被防腐的;但为了使这些英雄保持完整和不腐烂,他们不仅必须位于寺庙内,这一点已经由特土良提供给我们,而且还必须受到保护。各种学者假设这些英雄被放置在巨人的墓中,孵化则发生在这些墓的外廊中。 尸体的防腐假说及其随后被安放在巨人墓中的理论,得到了图尔基的支持,这并不是一个微不足道的考虑,即使我没有客观验证的证据。或者说,据我所知,只有一篇文章的简要提及,该文章于2007年1月18日在《联合撒丁报》上发表,考古学家皮耶罗·巴尔托洛尼在谈到在圣安蒂奥科的苏尔基墓地发现时写道:“如何解释包裹在一位死者头上的绷带,几乎就像是一个木乃伊?从未见过。也许这是一种普遍的习俗,尽管从未发现过任何痕迹,在那些非常常见的腓尼基人和迦太基人的仪式和‘埃及化’迷信中。”

尸体的防腐假说及其随后被安放在巨人墓中的理论,得到了图尔基的支持,这并不是一个微不足道的考虑,即使我没有客观验证的证据。或者说,据我所知,只有一篇文章的简要提及,该文章于2007年1月18日在《联合撒丁报》上发表,考古学家皮耶罗·巴尔托洛尼在谈到在圣安蒂奥科的苏尔基墓地发现时写道:“如何解释包裹在一位死者头上的绷带,几乎就像是一个木乃伊?从未见过。也许这是一种普遍的习俗,尽管从未发现过任何痕迹,在那些非常常见的腓尼基人和迦太基人的仪式和‘埃及化’迷信中。”

因此,问题在于,正如图尔基所声称的那样,防腐的仪式是否在建造巨人墓时的努拉吉时期就已经盛行,并且是否延续到了迦太基-腓尼基时期,就像苏尔基的“木乃伊”发现似乎所示的那样。关于塞姆普利西奥的“未腐坏尸体”仅仅是他想象的产物的假设也是合理的。

幸运的是,基于先入之见的“否定主义”并不属于我们的DNA,而是激发了我们理解祖先习俗的好奇心,同时也让我们理解他们是谁以及他们来自哪里。

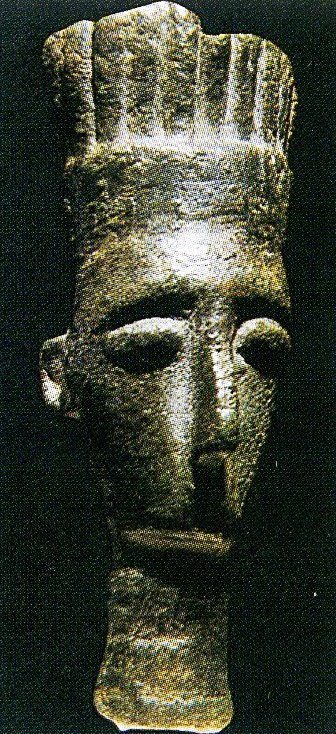

伟大的考古学家乔瓦尼·加尔比尼为我们提供了一个线索,他在发现位于维拉格兰德·斯特里萨伊的S’Arcu‘e is Forros遗址的带有非利士文的陶罐时表示(《活考古学》2011年9月/10月),该陶罐及相关铭文(公元前12-7世纪)所属于的考古背景使我们能够勾勒出“一个相当意外的撒丁岛历史文化图景,自公元前13世纪起,岛上普遍存在着黎凡特的影响,尤其对金属的搜索和加工表现出浓厚的兴趣。定居在西南海岸的腓尼基殖民者之前,曾有其他腓尼基人与非利士人结盟,他们与当地居民一起生活在 nuraghi 中……”。 尽管对于腓尼基人在撒丁岛如此早期的存在存在各种疑问(贝鲁特博物馆的策展人迪米特里·巴拉姆基声称,腓尼基人直到公元前11世纪才学习深海航行技术,这一时期是他们与大约公元前1200年入侵他们领土的海洋民族融合之后),但对于非利士人则需要不同的考虑:那些佩戴羽毛头饰的Pheleseth,自法老拉美西斯二世(第19王朝 – 公元前1279/1212年)以来,他们与Shardana始终出现在一起。

尽管对于腓尼基人在撒丁岛如此早期的存在存在各种疑问(贝鲁特博物馆的策展人迪米特里·巴拉姆基声称,腓尼基人直到公元前11世纪才学习深海航行技术,这一时期是他们与大约公元前1200年入侵他们领土的海洋民族融合之后),但对于非利士人则需要不同的考虑:那些佩戴羽毛头饰的Pheleseth,自法老拉美西斯二世(第19王朝 – 公元前1279/1212年)以来,他们与Shardana始终出现在一起。

似乎已经确定,非利士人来自圣经中的Kaftor/Keftiou,乔瓦尼·加尔比尼认为这个岛屿可以与克里特岛相提并论。然而,在古代,今天的克里特岛的名字很可能是“Minous”。

伯尼和基亚佩利在他们的书《Haou-Nebout, the Sea Peoples》中提供了著名法国埃及学家让·维尔库特(1911-2000)著作中的有趣参考,包括一段来自图特摩斯三世的“诗意石碑”的文字,其中写道:“我让你踏上西方的土地,Keftiou 和 Isy……;”还有一段来自陪伴贵族阿门尼赫布(第17王朝 – 公元前1550/1291年)墓中描绘的文本,其中提到“Keftiou 和 Menous 的国王”。

这些段落确实暗示Kaftor/Keftiou位于“伟大的绿色”岛屿之间的西部,而Menous/Minous/克里特岛则是其在东地中海的一个殖民地。这一假设反过来将为克里特岛米诺斯人的西方起源提供合理依据,正如相对较新的基因研究所证实的那样,但也可能为关于Pheleset/非利士人故乡的疑问提供支持。 如果假设非利士人可能来自一个西方土地(而不是如加尔比尼所说的,来自克里特岛,因为那里从未发现过这种族群的痕迹),他们与撒丁岛的接近可能解释了与莎尔达纳的坚固而持久的联盟。

如果假设非利士人可能来自一个西方土地(而不是如加尔比尼所说的,来自克里特岛,因为那里从未发现过这种族群的痕迹),他们与撒丁岛的接近可能解释了与莎尔达纳的坚固而持久的联盟。 然而,不能排除Shardana和非利士人都曾定居在我们的岛屿上,在S.Maria di Nabui(奥里斯塔诺湾)、Macomer(古代Macompsisa)、Serra Orrios(多尔加利)以及S’Arcu ‘e is Forros(维拉格兰德·斯特里萨伊)发现了非利士人的痕迹。

然而,不能排除Shardana和非利士人都曾定居在我们的岛屿上,在S.Maria di Nabui(奥里斯塔诺湾)、Macomer(古代Macompsisa)、Serra Orrios(多尔加利)以及S’Arcu ‘e is Forros(维拉格兰德·斯特里萨伊)发现了非利士人的痕迹。

然而,还有其他段落,来自Vercoutter的著作,其中这位埃及学家指出Keftiou是“一个富有珍贵材料的国家,因为它有矿山,作为矿区与埃及之间的中介,并且它拥有众多熟练的冶金工匠”,并提到Keftiou的贸易涉及“成品和原材料”。 在这方面,值得注意的是,撒丁岛历史上一直被称为“金属之地”,是银(argyrophleps nesos)、铜和其他金属的主要生产者,而撒丁人和非利士人以其高超的冶金工艺而闻名。

在这方面,值得注意的是,撒丁岛历史上一直被称为“金属之地”,是银(argyrophleps nesos)、铜和其他金属的主要生产者,而撒丁人和非利士人以其高超的冶金工艺而闻名。

维尔库特还写道:“在北叙利亚和玛丽发现了来自凯夫提乌的产品。此外,金和特别是银的存在,尤其是铸锭,使人们认为凯夫提乌是一个介于一个或多个生产这些金属的国家与埃及之间的中介。”

维尔库特在各种矿产品中还提到了青金石,但他们的存在可以通过法国埃及学家赋予凯夫提乌的中介角色来解释,他最后指出,埃及会从凯夫提乌进口某种石头,或者去凯夫提乌获取某种石头,”他将其与琥珀认定为来自凯夫提乌的“memno”。

然而,关于这种石头,另一位伟大的埃及学家,英国的阿兰·加尔丁爵士(1879-1963)写道:“所谓的琥珀可能不是经过加工的树脂,而是一种美丽的矿物,称为黑曜石”(“埃及文明”)。

关于这一后者的说法,我认为值得注意的是,维尔库特提到的石头,且加尔丁假设是黑曜石,合理地可能来自阿尔基山的采石场,考虑到这种矿物至少自公元前第六千年起就被撒丁人通过海路出口。

但似乎还有一种典型于凯夫提乌的非利士人的习俗:那就是防腐,这在本文开头提到过。在这方面,伯尼和基亚佩利提到了公元前2200年至2000年间写的一篇埃及文本,其中指出:“当然,如今不再去比布鲁斯,那我们该如何处理用于我们木乃伊的松树,正是由于这些松树的进口,祭司们得以埋葬,而用这些油[国王]甚至在凯夫提乌国远处被防腐,”他们还引用了埃及学家维尔库特的观察。那“‘Keftiou’这个词在这里明确用来指代作者心目中埃及影响所达到的最远点。因此,必须承认,从第八王朝到第十王朝,埃及的文士们意识到凯夫提乌国的存在。他们认为这个国家非常遥远,但仍然受到埃及的影响,因为这个国家的国王声称要进行 embalmed,而embalming是一种纯粹的埃及技术。[……]。最后,我们注意到文士仅提到祭司和国王的 embalming,这可以追溯到一个时期,当时木乃伊化技术在埃及仍然不太普及,这证实了原始手稿的古老日期。”(“Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale”)。 所有这些话说完了,冒着再次被视为“热情的撒尔多中心主义者”的风险,并考虑到我们只是在表达简单的假设,安静地问一下是否合理,古埃及人提到Keftiou作为Pheleseth的故乡时,是否确实是在指撒丁岛,除了商业交流外,他们或许还分享了一些特定的仪式,比如木乃伊化。

所有这些话说完了,冒着再次被视为“热情的撒尔多中心主义者”的风险,并考虑到我们只是在表达简单的假设,安静地问一下是否合理,古埃及人提到Keftiou作为Pheleseth的故乡时,是否确实是在指撒丁岛,除了商业交流外,他们或许还分享了一些特定的仪式,比如木乃伊化。

巨型墓Sa Domu ‘e s’Orku(Siddi)和San Cosimo(Gonnosfanadiga)的照片分别由Diversamente Sardi和Lucia Corda拍摄,而nuragic村落S’Arcu ‘e is Forros(Villagrande Strisaili)和Serra Orrios(Dorgali)的照片则由Nuragando拍摄。